Viaggio nell’inconscio d’Appennino, tra Moby Dick, sibille e duende

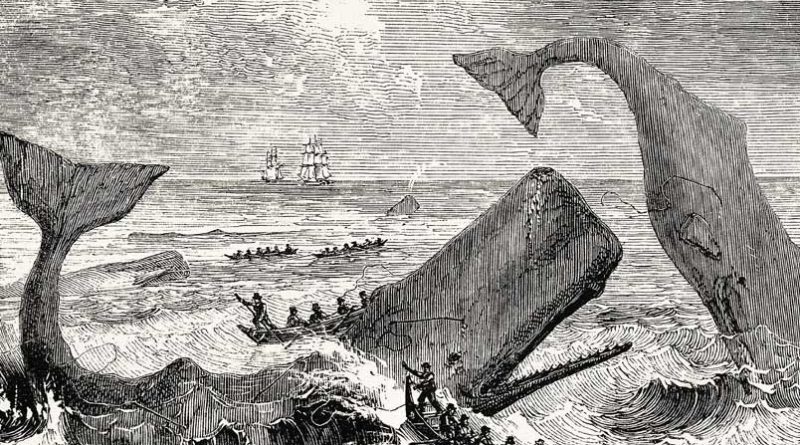

Noi che non abbiamo il mare, ma siamo in groppa a monti naviganti; noi che viviamo il paradosso di essere montanari in mezzo al Mediterraneo; noi che siamo marinai d’altura e d’altipiano…; noi, la nostra Moby Dick la scrutiamo soffiare tra catene di montagne che diventano blu all’orizzonte, come le onde dell’oceano, con la schiuma di nuvole, oppure bianche di neve, come la gobba d’un capodoglio.

Ogni cima d’Appennino è avamposto, è tolda, è il cassero del Pequod e la nostra montagna di oggi è spopolata, splendida e terribile, quasi quanto l’oceano. Di qui, con occhio attento, non guardi panorami, ma sfide; non le sfide della valle, no, non quelle della quantità. Piuttosto la sfida dell’essenzialità e dell’essenza.

L’Appennino è tornato ad essere luogo senza tempo, spazio eretico del mistero, unica risposta possibile, accettabile, ai nostri dubbi e alle angosce di sempre. L’Appennino, con le sue cime, i suoi spazi, i suoi cieli, i silenzi e l’asprezza, con la sua reticenza alla modernità, così come i legni della nave di Achab, è ancora porta dell’infinito.

E’ un qualcosa che senti con i piedi, ma che poi ti sale su, attraverso le vene delle gambe e t’arriva pian piano al cuore e infine alla testa. E’ una sensazione, è un senso, un sienso come direbbero in Irpinia, ma non uno dei primi cinque.

Se per un bizzarro paradosso, al tuo fianco camminasse Federico Garcia Lorca, lui ti direbbe che quello che ti sta entrando dentro è il duende. Un duende appenninico, magari.

Eppure Lorca pensava che il duende si manifestasse solo in Spagna, o nei paesi ispanici sudamericani. Il duende, spirito occulto della dolorante Spagna.

Il duende, spirito della terra, una forza tellurica non ulteriormente spiegabile che entra nella carne, come quelle sensazioni delle quali parlava Ernst Jünger in Ludi africani, nell’incontro con la bellezza ancestrale, con l’archetipo, con la nostalgia di un’eterna giovinezza, con una forza primordiale, per la quale l’amore è al tempo stesso fame di vita e brama di morte.

C’è uno spazio profanato e c’è uno spazio sacro. Lo spazio appenninico è ancora parte del secondo, lo è sempre stato. E la modernità, paradossalmente, invece di offuscare questa sacralità, la esalta nella differenza con i luoghi sempre più profanati.

Nello spazio sacro d’Appennino risiede il suo spirito profondo, vicino al suo inconscio, con le sue forze telluriche, con le grandi madri nelle fenditure della terra, le sibille, le grotte degli eremiti, i draghi, i terremoti, le sulfuree rivolte brigantesche, l’ostinata e incomprensibile resistenza di taluni a non abbandonare le terre e le case franate, la voglia di ritornare, come verso una calamita.

La calamita è in quelle radici che affondano nel limo che tutti noi conosciamo, che tutti ignoriamo, che tutti tentiamo di nascondere pulendoci l’anima, ma da dove – come dice Lorca – proviene ciò che è essenziale nell’arte e forse anche in una vita degna di essere vissuta.

«Ma non abbiamo ancora risolto l’incantesimo di questa bianchezza né trovato perché abbia un così potente influsso sull’anima; più strano e molto più portentoso, dato che, come abbiamo veduto, essa è il simbolo più significativo di cose spirituali, il velo stesso, anzi, della Divinità Cristiana, e pure è insieme la causa intensificante nelle cose che più atterriscono l’uomo!»

La bianchezza della balena e quella delle cime innevate diventano così incanto e incantamento, drago, Sibilla e catena come l’Appennino. La sfida resta aperta, per fortuna…

Ma è un vento dolce oggi e un cielo dolcissimo e l’aria odora come se spirasse da prati lontani. Vi sentite coraggiosi, marinai coraggiosi?