Piccola e infinita, la Valnerina di Mario Polia e del tempo ciclico

Le pasquarelle di gennaio, la candelora e il carnevale morto di febbraio; le anime sante di marzo con lu ciuccitto o il fuori il verde; le rogazioni maggiori, i rubigalia e la benedizione delle viti di aprile; lo sposalizio degli alberi di maggio; l’acqua di San Giovanni a giugno; i canti della mietitura di luglio; i carboni ardenti di San Lorenzo in agosto; San Michele e gli angeli in settembre e la Madonna del Rosario in ottobre. Le fave dei morti e le diasille di novembre; i falò della venuta e i ciocchi di dicembre.

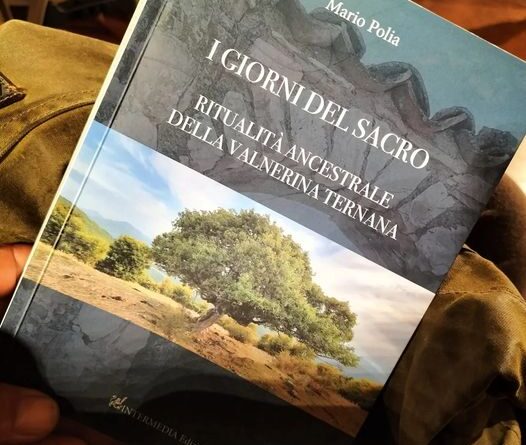

Il ciclo dell’anno del mondo rurale riempie e scandisce le oltre 700 pagine della nuova fatica di Mario Polia: I Giorni del Sacro, ritualità ancestrale della Valnerina ternana (Intermedia Edizioni). Un libro che, insieme ai tre volumi di Tra Cielo e Terra (Edicit, 2009) dedicati all’alta Valnerina, riaccende la luce sul mondo rurale appenninico, scomparso di fatto da qualche decennio. Un mondo popolato da uomini e donne, da bambini e da vecchi che vivevano le loro vite terrene in maniera più povera e incerta di quanto facciamo noi oggi, ma con una concezione estremamente diversa del sacro e del tempo che ci è dato, rispettando e riproponendo una fede antichissima sul ciclo di morte e rinascita della natura e nutrendo speranze di perennità che oggi abbiamo abbandonato, nella nostra apparente sazietà di cose (o di non cose), appesi come siamo al precipitare del presente.

La Valnerina, una valle stretta e lunga tra I Sibillini e il Tevere, in disparte e tuttavia percorsa dalla storia, culla di una spiritualità che ha attraversato i millenni, è un mondo piccolo, ma infinito. Così si presenta questa terra ascoltata, descritta e narrata da Polia per mezzo dei tanti taccuini riempiti con le testimonianze degli anziani, rielaborate con la professionalità di un antropologo e con la sapienza universale di uno studioso delle tradizioni dei popoli di mezzo mondo.

E anche in questo caso, come ogni volta che si apre un libro di Mario Polia, che lo si sfoglia e lo si legge, sembra di entrare in una casa calda nel pieno dell’inverno. Sedersi davanti al fuoco e ascoltare. Ascoltare la voce profonda di un popolo (“Quante cose sa il popolo che ha dimenticato!”), le sue storie, le sue visioni, le sue paure, il suo rapporto con la vita e con la morte, con la catena delle generazioni che sono venute prima e quelle di dopo.

Questa catena, ci racconta Mario Polia, è lunga millenni, ma si è spezzata solo pochi anni fa. Un fatto epocale, che ha segnato anche le nostre montagne, le nostre aree interne, dove quel mondo rurale conservato in maniera sempre più labile nella memoria dei più anziani, è stato quasi del tutto annientato, travolto da una modernità globalizzante, dissacrante e banale, che non rispetta più, per la prima volta il senso dei luoghi e i lari domestici. Tanto meno conosce il senso del calendario ciclico dell’anno sulla base del quale è costruita l’opera di Polia, i suoi canti gioiosi e drammatici, le sue feste, i suoi cibi, le libagioni, le fatiche, le magie, i malocchi, i lazzi e i giochi comunitari, i fuochi e i falò.

A che serve allora raccogliere le testimonianze di un mondo che non c’è più?

Forse semplicemente a tenere accesa una fiammella, a non mandare perduta una memoria condivisa da millenni, a tramandare il senso di un modo di vivere oggi non più adeguato alle tendenze e agli standard veicolati dal mainstream, ma che potrebbe essere utile rielaborare per la costruzione del mondo che verrà, quando sarà necessario riconsiderare tutte le radici per tessere i fili di una nuova trama con quelli dell’ordito.